edo→tokyoは2015年8月のオープン以来、東京に残る江戸時代の名残を多く紹介してきました。

複数の記事の中から一部を抜粋してご紹介します。

馬喰町の地名の由来-日本馬と博労馬喰町の地名は天正年間、幕府の馬労頭高木源兵衛、富田半七が居住し、この地にあった馬場を管理していたことに由来します。博労は、馬や牛の仲介人のことです。初めは博労町と記されていましたが、正保年間に現在の馬喰町と改められます。

馬喰町の地名の由来-日本馬と博労馬喰町の地名は天正年間、幕府の馬労頭高木源兵衛、富田半七が居住し、この地にあった馬場を管理していたことに由来します。博労は、馬や牛の仲介人のことです。初めは博労町と記されていましたが、正保年間に現在の馬喰町と改められます。 日本近代化の礎-江川太郎左衛門とジョン万次郎墨田区亀沢に江川太郎左衛門終焉の地の案内板があります。この場所には幕末期において伊豆代官を務めた江川太郎左衛門の江戸屋敷がありました。江戸に召し出され、太郎左衛門の配下となったジョン万次郎もまた、この地に居住しています。

日本近代化の礎-江川太郎左衛門とジョン万次郎墨田区亀沢に江川太郎左衛門終焉の地の案内板があります。この場所には幕末期において伊豆代官を務めた江川太郎左衛門の江戸屋敷がありました。江戸に召し出され、太郎左衛門の配下となったジョン万次郎もまた、この地に居住しています。 蔵前の地名の由来-御米蔵と札差台東区に蔵前という地名があります。江戸時代の幕府の御米蔵がその地名の由来となっており、蔵前にあった御米蔵は1620年、和田倉あたりにあった御米蔵を移転して作られたものです。米蔵から武士の給料として払い出される米の受け取りを代行したのが札差です。札差たちは金融業にも手を広げ、江戸の粋を代表する存在となっていきます。

蔵前の地名の由来-御米蔵と札差台東区に蔵前という地名があります。江戸時代の幕府の御米蔵がその地名の由来となっており、蔵前にあった御米蔵は1620年、和田倉あたりにあった御米蔵を移転して作られたものです。米蔵から武士の給料として払い出される米の受け取りを代行したのが札差です。札差たちは金融業にも手を広げ、江戸の粋を代表する存在となっていきます。 古典落語芝浜の舞台-本芝公園芝浜という有名な古典落語があります。芝浜の舞台、魚の行商を行う亭主が財布を拾う砂浜が港区の芝にありました。現在の本芝公園の辺りが芝浜にあたります。本芝公園内には亭主の仕事場であった雑魚場跡を示す案内板もあり、ここが落語の舞台芝浜であったことが推測できます。

古典落語芝浜の舞台-本芝公園芝浜という有名な古典落語があります。芝浜の舞台、魚の行商を行う亭主が財布を拾う砂浜が港区の芝にありました。現在の本芝公園の辺りが芝浜にあたります。本芝公園内には亭主の仕事場であった雑魚場跡を示す案内板もあり、ここが落語の舞台芝浜であったことが推測できます。 旧養生所の井戸-赤ひげ先生と小石川養生所小石川植物園内に、旧養生所の井戸があります。この井戸は江戸時代、この地にあった、小石川養生所で使われていたもの。この地には赤ひげ先生として知られる小川笙船の働きかけで作られた庶民のための診療所がありました。

旧養生所の井戸-赤ひげ先生と小石川養生所小石川植物園内に、旧養生所の井戸があります。この井戸は江戸時代、この地にあった、小石川養生所で使われていたもの。この地には赤ひげ先生として知られる小川笙船の働きかけで作られた庶民のための診療所がありました。 近代医学の祖-伊東玄朴と種痘所千代田区岩本町にお玉ヶ池種痘所跡を示す碑があります。お玉ヶ池種痘所は、伊東玄朴らが私財を投じて作った施設です。天然痘の予防接種である種痘事業を中心に、江戸における蘭方医学発展の中心的な施設となりました。

近代医学の祖-伊東玄朴と種痘所千代田区岩本町にお玉ヶ池種痘所跡を示す碑があります。お玉ヶ池種痘所は、伊東玄朴らが私財を投じて作った施設です。天然痘の予防接種である種痘事業を中心に、江戸における蘭方医学発展の中心的な施設となりました。 木場の地名の由来-江戸木置場の跡木場公園江東区木場の地名は、この地にあった材木商人の材木置き場(木置場)に由来します。火災が多い江戸で材木を守るため木置場がこの地に移転したことから地名が付きました。隅田川の河口に近い深川木場は木置場として適した場所でした。

木場の地名の由来-江戸木置場の跡木場公園江東区木場の地名は、この地にあった材木商人の材木置き場(木置場)に由来します。火災が多い江戸で材木を守るため木置場がこの地に移転したことから地名が付きました。隅田川の河口に近い深川木場は木置場として適した場所でした。 有楽町の地名の由来-織田有楽斎と茶有楽町、という地名の由来には諸説ありますが、織田信長の弟、織田長益の号「有楽斎」にあるというものがあります。慶長年間に織田有楽斎の屋敷があり、その後寛永年間には空き地となっていたところを人々が「有楽の原、有楽原」と呼んでいたことに由来します。明治五年、有楽町という地名が誕生しました。

有楽町の地名の由来-織田有楽斎と茶有楽町、という地名の由来には諸説ありますが、織田信長の弟、織田長益の号「有楽斎」にあるというものがあります。慶長年間に織田有楽斎の屋敷があり、その後寛永年間には空き地となっていたところを人々が「有楽の原、有楽原」と呼んでいたことに由来します。明治五年、有楽町という地名が誕生しました。 板橋の地名の由来-中山道板橋と橋の変遷東京都板橋区、中山道と石神井川が交差する場所にかかる橋に「板橋」があります。板橋の地名は石神井川にかかる橋(板橋)に由来するもの、地形に由来するもの(イタは崖、河岸、ハシは端を表す)の所説があります。どの説がただしいか、はっきりしたことはわかっていませんが、板橋という地名は「義経記」など、鎌倉-室町時代に成立、書写された軍記物に登場していることから、南北朝時代には存在したと思われます。この板橋が、中山道1番目の宿場町にあり、さまざまな歴史を見続けてきた橋であることは間違いありません。

板橋の地名の由来-中山道板橋と橋の変遷東京都板橋区、中山道と石神井川が交差する場所にかかる橋に「板橋」があります。板橋の地名は石神井川にかかる橋(板橋)に由来するもの、地形に由来するもの(イタは崖、河岸、ハシは端を表す)の所説があります。どの説がただしいか、はっきりしたことはわかっていませんが、板橋という地名は「義経記」など、鎌倉-室町時代に成立、書写された軍記物に登場していることから、南北朝時代には存在したと思われます。この板橋が、中山道1番目の宿場町にあり、さまざまな歴史を見続けてきた橋であることは間違いありません。 紅葉狩りの名所-品川宿海晏寺品川区南品川に海晏寺という曹洞宗のお寺があります。海晏寺は紅葉狩りの名所として知られていました。海晏寺は品川宿にほど近く、品川宿には飯盛女と呼ばれる遊女が多くいました。つまり紅葉狩りに行く口実で、こうした遊郭へ遊びに行っていたようです。

紅葉狩りの名所-品川宿海晏寺品川区南品川に海晏寺という曹洞宗のお寺があります。海晏寺は紅葉狩りの名所として知られていました。海晏寺は品川宿にほど近く、品川宿には飯盛女と呼ばれる遊女が多くいました。つまり紅葉狩りに行く口実で、こうした遊郭へ遊びに行っていたようです。 恵比寿の地名の由来-日本の近代化を支えた三田用水跡恵比寿の地名はエビスビールを作っていた日本麦酒がこの地にあったことに由来します。江戸時代に作られた三田用水の水を利用するためこの地にビール工場が作られました。

恵比寿の地名の由来-日本の近代化を支えた三田用水跡恵比寿の地名はエビスビールを作っていた日本麦酒がこの地にあったことに由来します。江戸時代に作られた三田用水の水を利用するためこの地にビール工場が作られました。 神田川沿いに造られた土塁-柳原土手神田川沿いには江戸時代、柳原土手という土手がありました。名前の由来は太田道灌の時代に鬼門を守るために柳を植えたとも、吉宗の時代に柳を植えさせたともいわれています。柳原土手は江戸城外郭の土塁としての意味合いや、神田川沿いの堤防としての意味合いがあったと考えられます。現在は取り壊され、柳原通りという通り名が残っています。

神田川沿いに造られた土塁-柳原土手神田川沿いには江戸時代、柳原土手という土手がありました。名前の由来は太田道灌の時代に鬼門を守るために柳を植えたとも、吉宗の時代に柳を植えさせたともいわれています。柳原土手は江戸城外郭の土塁としての意味合いや、神田川沿いの堤防としての意味合いがあったと考えられます。現在は取り壊され、柳原通りという通り名が残っています。 築地地名の由来-振袖火事と築地本願寺築地の土地は江戸時代の埋め立てによりできた土地です。地名の由来は「地を築く」、まさに埋め立てそのものを表しています。明暦の大火で焼失した本願寺再建の土地として、八丁堀の海上の土地が与えられます。佃島の信徒を中心に1万2700坪を造成し、そのまま拝領することとなります。築地の地名はまさにこの工事、埋め立てそのものを表します。

築地地名の由来-振袖火事と築地本願寺築地の土地は江戸時代の埋め立てによりできた土地です。地名の由来は「地を築く」、まさに埋め立てそのものを表しています。明暦の大火で焼失した本願寺再建の土地として、八丁堀の海上の土地が与えられます。佃島の信徒を中心に1万2700坪を造成し、そのまま拝領することとなります。築地の地名はまさにこの工事、埋め立てそのものを表します。 開国を見守ったたまくす-日米和親条約と横浜横浜開港資料館の中庭に「たまくす」と呼ばれる木があります。ペリー上陸の絵図にも描かれているこの木は、日米和親条約の締結、その後の日米修好通商条約による開港を見続けてきました。開港以降発展していく横浜の町をたまくすは今も見続けています。

開国を見守ったたまくす-日米和親条約と横浜横浜開港資料館の中庭に「たまくす」と呼ばれる木があります。ペリー上陸の絵図にも描かれているこの木は、日米和親条約の締結、その後の日米修好通商条約による開港を見続けてきました。開港以降発展していく横浜の町をたまくすは今も見続けています。 東京の街づくりの原点-道三堀跡家康が江戸に入城したころ、初期の普請により作られたのが道三堀です。道三堀は江戸への物資、資材輸送のために開削されました。道三堀によって物資が江戸に集まり、初期の江戸の町を形作っていくことになりました。

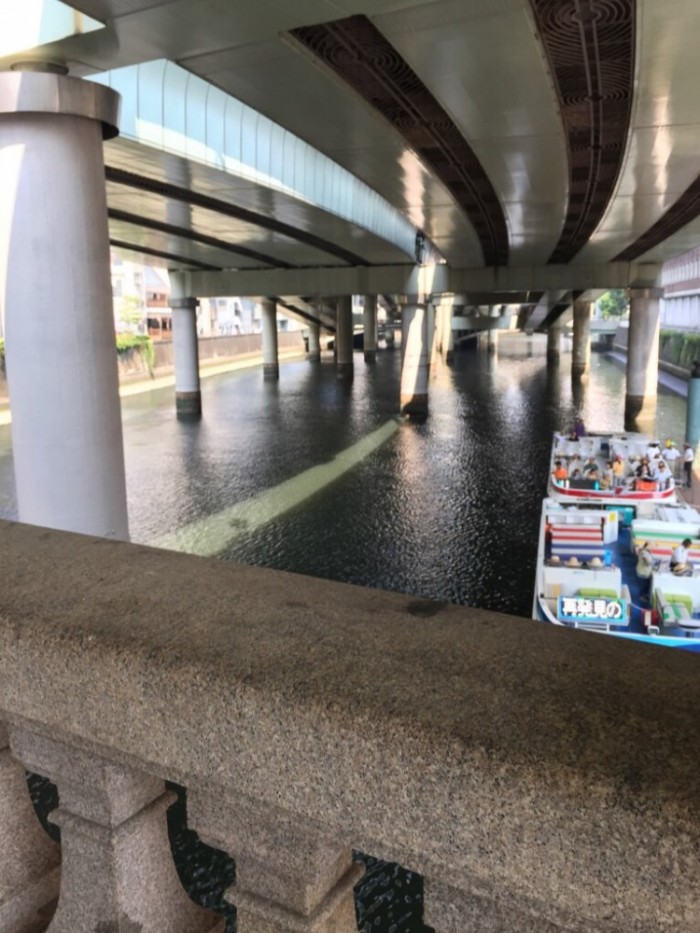

東京の街づくりの原点-道三堀跡家康が江戸に入城したころ、初期の普請により作られたのが道三堀です。道三堀は江戸への物資、資材輸送のために開削されました。道三堀によって物資が江戸に集まり、初期の江戸の町を形作っていくことになりました。 時代とともに姿を変えた-桜の名所御殿山御殿山の名前の由来は、江戸時代、この地に将軍の御殿が設けられたことにあります。御殿は江戸時代初期には鷹狩の際の休息所、茶会等に利用されました。その後桜の名所として知られるようになります。幕末には台場建造のための土取場となり、窪地が今も残されています。

時代とともに姿を変えた-桜の名所御殿山御殿山の名前の由来は、江戸時代、この地に将軍の御殿が設けられたことにあります。御殿は江戸時代初期には鷹狩の際の休息所、茶会等に利用されました。その後桜の名所として知られるようになります。幕末には台場建造のための土取場となり、窪地が今も残されています。 江戸時代の輪郭-首都高速2020年夏、1964年東京オリンピック以来、56年ぶり2回目の夏季オリンピックが東京で開催される予定です。オリンピックに向けて、競技場を始め、様々な設備、インフラが整備され東京の街も大きく変わることでしょう。 1964…

江戸時代の輪郭-首都高速2020年夏、1964年東京オリンピック以来、56年ぶり2回目の夏季オリンピックが東京で開催される予定です。オリンピックに向けて、競技場を始め、様々な設備、インフラが整備され東京の街も大きく変わることでしょう。 1964…  秋葉原の地名の由来–秋葉講と秋葉神社江戸時代、代表者が参拝の旅に出る「代参講」という仕組みがありました。秋葉山に参拝する為の集団を秋葉講と呼びます。秋葉原地名の由来も秋葉山に関係します。江戸時代火除地として空き地になっていたこの地にあった、火防の社を、江戸の人々は火防信仰で有名な秋葉大権現が祀られていると勘違い。秋葉大権現の原っぱ、「秋葉っ原」とよんだことが定着して、地名の由来となりました。

秋葉原の地名の由来–秋葉講と秋葉神社江戸時代、代表者が参拝の旅に出る「代参講」という仕組みがありました。秋葉山に参拝する為の集団を秋葉講と呼びます。秋葉原地名の由来も秋葉山に関係します。江戸時代火除地として空き地になっていたこの地にあった、火防の社を、江戸の人々は火防信仰で有名な秋葉大権現が祀られていると勘違い。秋葉大権現の原っぱ、「秋葉っ原」とよんだことが定着して、地名の由来となりました。 江戸の名所東海寺-東海寺と沢庵品川に東海寺という寺があります。紫衣事件で流刑となった沢庵和尚が開山したお寺です。沢庵和尚は将軍家光と深い信仰があり、そのためこの品川の地に招かれて東海寺を開きました。

江戸の名所東海寺-東海寺と沢庵品川に東海寺という寺があります。紫衣事件で流刑となった沢庵和尚が開山したお寺です。沢庵和尚は将軍家光と深い信仰があり、そのためこの品川の地に招かれて東海寺を開きました。 「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(2)目次「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(1)をみる芭蕉庵からの旅立ち、おくのほそ道千住大橋、矢立初めの地 「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(1)をみる 芭蕉庵からの旅立ち、おくのほそ道 月日は百…

「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(2)目次「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(1)をみる芭蕉庵からの旅立ち、おくのほそ道千住大橋、矢立初めの地 「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(1)をみる 芭蕉庵からの旅立ち、おくのほそ道 月日は百…  江戸時代の天文観測所-浅草天文台台東区蔵前に天文台跡の案内板があります。案内板によると、天明2年(1782年)牛込藁店(新宿区袋町)から移転、新築されたとあります。天文台には子午線を観測するための象限儀、また、指針の回転により天体の位置と緯度、経度を測る簡天儀が備え付けられていました。こうした天文台を利用しての天体観測の目的は暦を作ること、また、暦の作成方法(暦法)の改定のためでした。

江戸時代の天文観測所-浅草天文台台東区蔵前に天文台跡の案内板があります。案内板によると、天明2年(1782年)牛込藁店(新宿区袋町)から移転、新築されたとあります。天文台には子午線を観測するための象限儀、また、指針の回転により天体の位置と緯度、経度を測る簡天儀が備え付けられていました。こうした天文台を利用しての天体観測の目的は暦を作ること、また、暦の作成方法(暦法)の改定のためでした。 江戸時代の水道管が残る-本郷給水所公苑文京区本郷に本郷給水所公苑があります。 この公苑内に神田上水の石樋(水道管)が移築されて残っています。 神田上水は1600年ごろ、江戸初期に開設されました。この上水は平川(現在の日本橋川、神田川)にかかる、江戸川橋上流で…

江戸時代の水道管が残る-本郷給水所公苑文京区本郷に本郷給水所公苑があります。 この公苑内に神田上水の石樋(水道管)が移築されて残っています。 神田上水は1600年ごろ、江戸初期に開設されました。この上水は平川(現在の日本橋川、神田川)にかかる、江戸川橋上流で…  無双の力士-三分坂下報土寺と雷電爲右エ門三分坂下にある報土寺には雷電爲右エ門の墓所があります。当時の住職が同郷であったよしみから雷電は梵鐘を寄進。その墓所も報土寺にあります。

無双の力士-三分坂下報土寺と雷電爲右エ門三分坂下にある報土寺には雷電爲右エ門の墓所があります。当時の住職が同郷であったよしみから雷電は梵鐘を寄進。その墓所も報土寺にあります。 佃の地名の由来-漁師のための人工島、佃島佃と呼ばれるこの辺りは、江戸時代佃島という人工の小島でした。佃の地名の由来は、寛永年間に摂津国西成郡佃村の漁民たちを招いて、隅田川河口の干潟を埋め立て小島に住まわせたことにあります。今も残る佃煮もこの佃島が発祥という説があります。

佃の地名の由来-漁師のための人工島、佃島佃と呼ばれるこの辺りは、江戸時代佃島という人工の小島でした。佃の地名の由来は、寛永年間に摂津国西成郡佃村の漁民たちを招いて、隅田川河口の干潟を埋め立て小島に住まわせたことにあります。今も残る佃煮もこの佃島が発祥という説があります。 時代を読み、時代をすすめた四賢候-山内容堂墓所日本を動かした幕末の四賢侯の一人、山内容堂の墓所が品川区大井にあります。旧東海道を見下ろす高台に位置し、珍しい円墳型の墓碑が特徴です。なぜこの地に容堂の墓があるのか、その生涯とともに紐解きます。

時代を読み、時代をすすめた四賢候-山内容堂墓所日本を動かした幕末の四賢侯の一人、山内容堂の墓所が品川区大井にあります。旧東海道を見下ろす高台に位置し、珍しい円墳型の墓碑が特徴です。なぜこの地に容堂の墓があるのか、その生涯とともに紐解きます。 葛飾北斎の墓所誓教寺-北斎と江戸の引越し台東区元浅草に誓教寺というお寺があります。誓教寺には、「富嶽三六景」などの作品で知られる葛飾北斎の墓があります。北斎は30回以上の画号の変更や、93回にも及ぶ転居など、その奇行でも知られています。 目次墓石に刻まれる画号…

葛飾北斎の墓所誓教寺-北斎と江戸の引越し台東区元浅草に誓教寺というお寺があります。誓教寺には、「富嶽三六景」などの作品で知られる葛飾北斎の墓があります。北斎は30回以上の画号の変更や、93回にも及ぶ転居など、その奇行でも知られています。 目次墓石に刻まれる画号…  現存の石造アーチ橋-常磐橋と常磐橋門跡日本橋本石町に常磐橋という橋があります。江戸時代、常磐橋門にかけられた橋で、江戸六口の1つに数えられていました。明治10年に改架された石造アーチ橋が現存しています。

現存の石造アーチ橋-常磐橋と常磐橋門跡日本橋本石町に常磐橋という橋があります。江戸時代、常磐橋門にかけられた橋で、江戸六口の1つに数えられていました。明治10年に改架された石造アーチ橋が現存しています。 江戸末期の下屋敷跡-肥後細川庭園文京区目白台の関口の近く、神田川沿いに、肥後細川庭園があります。肥後細川庭園は江戸時代末期、肥後細川藩の下屋敷の庭園でした。

江戸末期の下屋敷跡-肥後細川庭園文京区目白台の関口の近く、神田川沿いに、肥後細川庭園があります。肥後細川庭園は江戸時代末期、肥後細川藩の下屋敷の庭園でした。 船堀の地名の由来-船堀新川川岸江戸川区に船堀、という地名があります。地名の由来は読んで字のごとく、船用の堀、があったことからで、新川(船堀川)とそこから別れる堀入りが由来となっています。

船堀の地名の由来-船堀新川川岸江戸川区に船堀、という地名があります。地名の由来は読んで字のごとく、船用の堀、があったことからで、新川(船堀川)とそこから別れる堀入りが由来となっています。 時の鐘と伝馬町牢屋敷-十思公園十思公園に保存されている時の鐘は江戸時代で最初に設置されたといわれる、本石町(室町4丁目、本町4丁目)に設置の鐘楼に取り付けられていたものです。この場所は江戸最古の市街地図として知られる、寛永9年(1632年)、「武州豊嶋郡江戸庄図」に「ろうや」と記されており、古くから牢屋敷として利用されていました。

時の鐘と伝馬町牢屋敷-十思公園十思公園に保存されている時の鐘は江戸時代で最初に設置されたといわれる、本石町(室町4丁目、本町4丁目)に設置の鐘楼に取り付けられていたものです。この場所は江戸最古の市街地図として知られる、寛永9年(1632年)、「武州豊嶋郡江戸庄図」に「ろうや」と記されており、古くから牢屋敷として利用されていました。 江戸の大寺院-谷中墓地と天王寺、谷中感応寺日暮里駅のすぐ近くにある谷中霊園は江戸時代、谷中感応寺の一部でした。感応寺は日蓮宗不受布施派であったため、幕府の弾圧を受け、天台宗へと改宗します。その後日蓮宗への帰宗の働きがあった際、天王寺へと名前を変えて谷中の地に残っています。

江戸の大寺院-谷中墓地と天王寺、谷中感応寺日暮里駅のすぐ近くにある谷中霊園は江戸時代、谷中感応寺の一部でした。感応寺は日蓮宗不受布施派であったため、幕府の弾圧を受け、天台宗へと改宗します。その後日蓮宗への帰宗の働きがあった際、天王寺へと名前を変えて谷中の地に残っています。 お台場の地名の由来-江戸時代の軍事遺跡第三台場お台場の地名の由来は、江戸時代にこの地に築かれた台場(大砲台)にあります。品川台場は1853年6月のペリー来航がきっかけとなり、海防強化のために築かれました。品川台場は当初の計画では第1台場から第11台場までの11が作られることになっていましたが、資金難により1~7台場までが着手、内、第4、第7台場が仕掛途中で中止となっています。現在は第3台場が公園として残されているほか、第6台場が人が立ち入らない状態で残されています。

お台場の地名の由来-江戸時代の軍事遺跡第三台場お台場の地名の由来は、江戸時代にこの地に築かれた台場(大砲台)にあります。品川台場は1853年6月のペリー来航がきっかけとなり、海防強化のために築かれました。品川台場は当初の計画では第1台場から第11台場までの11が作られることになっていましたが、資金難により1~7台場までが着手、内、第4、第7台場が仕掛途中で中止となっています。現在は第3台場が公園として残されているほか、第6台場が人が立ち入らない状態で残されています。