edo→tokyoは2015年8月のオープン以来、東京に残る江戸時代の名残を多く紹介してきました。

複数の記事の中から一部を抜粋してご紹介します。

上野戦争を今に伝える-寛永寺黒門寛永寺は江戸幕府が開かれてから草創された新しい寺院です。開山の天海僧正は江戸城の鬼門に当たる上野を守るため、現在の上野公園の位置に寛永寺を創りました。幕末、寛永寺は彰義隊と新政府軍で行われた上野戦争の舞台となりました。荒川区の円通寺に移築された寛永寺の黒門には、当時の銃弾の跡を見ることが出来ます。

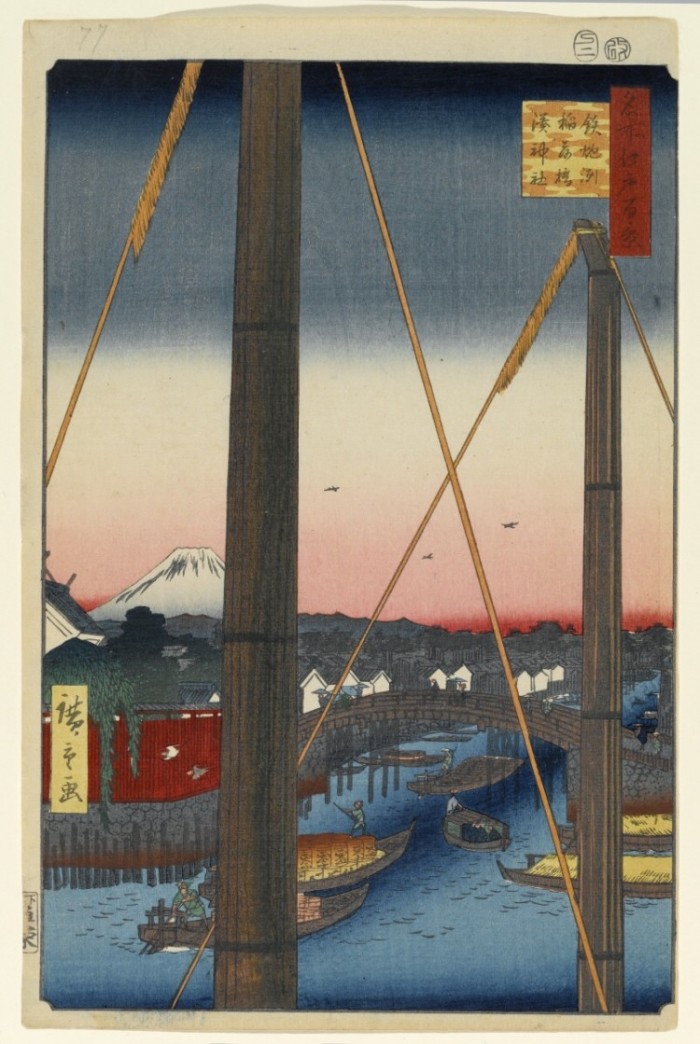

上野戦争を今に伝える-寛永寺黒門寛永寺は江戸幕府が開かれてから草創された新しい寺院です。開山の天海僧正は江戸城の鬼門に当たる上野を守るため、現在の上野公園の位置に寛永寺を創りました。幕末、寛永寺は彰義隊と新政府軍で行われた上野戦争の舞台となりました。荒川区の円通寺に移築された寛永寺の黒門には、当時の銃弾の跡を見ることが出来ます。 江戸時代の梅の名所−亀戸梅屋舗(うめやしき)歌川広重の江戸名所百景に亀戸梅屋舗があります。伊勢屋彦右衛門の別荘として作られた事が起こりで、300株ほどの梅が植えられていました。広重の絵に書かれている臥竜梅も有名でした。その後明治43年の水害により、梅が枯死したため閉園となってしまいます。向島百花園は佐原鞠塢により1804年に作られ、新梅屋舗と呼ばれ現在に続きます。

江戸時代の梅の名所−亀戸梅屋舗(うめやしき)歌川広重の江戸名所百景に亀戸梅屋舗があります。伊勢屋彦右衛門の別荘として作られた事が起こりで、300株ほどの梅が植えられていました。広重の絵に書かれている臥竜梅も有名でした。その後明治43年の水害により、梅が枯死したため閉園となってしまいます。向島百花園は佐原鞠塢により1804年に作られ、新梅屋舗と呼ばれ現在に続きます。 江戸の名所芝神明宮-だらだら祭りとめ組の喧嘩だらだら祭りなどで知られる芝神明宮はめ組の喧嘩の舞台となった場所です。勧進相撲を木戸銭を払わずに見物しようとした火消の辰五郎と力士の九竜山の喧嘩が大きな騒動に発展しました。当時の火消しは鳶が担っており、職能を生かした破壊消火が行われていました。

江戸の名所芝神明宮-だらだら祭りとめ組の喧嘩だらだら祭りなどで知られる芝神明宮はめ組の喧嘩の舞台となった場所です。勧進相撲を木戸銭を払わずに見物しようとした火消の辰五郎と力士の九竜山の喧嘩が大きな騒動に発展しました。当時の火消しは鳶が担っており、職能を生かした破壊消火が行われていました。 馬喰町の地名の由来-日本馬と博労馬喰町の地名は天正年間、幕府の馬労頭高木源兵衛、富田半七が居住し、この地にあった馬場を管理していたことに由来します。博労は、馬や牛の仲介人のことです。初めは博労町と記されていましたが、正保年間に現在の馬喰町と改められます。

馬喰町の地名の由来-日本馬と博労馬喰町の地名は天正年間、幕府の馬労頭高木源兵衛、富田半七が居住し、この地にあった馬場を管理していたことに由来します。博労は、馬や牛の仲介人のことです。初めは博労町と記されていましたが、正保年間に現在の馬喰町と改められます。 無双の力士-三分坂下報土寺と雷電爲右エ門三分坂下にある報土寺には雷電爲右エ門の墓所があります。当時の住職が同郷であったよしみから雷電は梵鐘を寄進。その墓所も報土寺にあります。

無双の力士-三分坂下報土寺と雷電爲右エ門三分坂下にある報土寺には雷電爲右エ門の墓所があります。当時の住職が同郷であったよしみから雷電は梵鐘を寄進。その墓所も報土寺にあります。 ペリー来航の地-浦賀と与力中島三郎助浦賀は江戸時代を通して、港町として栄えました。ペリー来航時に投錨の地となったのも浦賀。ペリー艦隊との交渉は浦賀奉行所を通して行われました。浦賀奉行所与力、中島三郎助は交渉役として初めてペリー艦隊と接触した日本人の1人です。

ペリー来航の地-浦賀と与力中島三郎助浦賀は江戸時代を通して、港町として栄えました。ペリー来航時に投錨の地となったのも浦賀。ペリー艦隊との交渉は浦賀奉行所を通して行われました。浦賀奉行所与力、中島三郎助は交渉役として初めてペリー艦隊と接触した日本人の1人です。 忠臣蔵の舞台-赤坂氷川神社赤坂氷川神社が大いに繁栄するのは、8代将軍、吉宗の時代です。現在の氷川神社の場所はその当時、三次藩浅野家上屋敷があった場所でした。三次藩浅野家は、忠臣蔵で有名な、浅野長矩の正室、瑤泉院の実家です。討ち入り後、瑤泉院も実家に戻ります。その後、三次藩浅野家は嗣子に恵まれず、廃藩となり、この上屋敷も引き払いとなり空き地になりました。そこに吉宗の命で氷川神社が遷座することになりました。

忠臣蔵の舞台-赤坂氷川神社赤坂氷川神社が大いに繁栄するのは、8代将軍、吉宗の時代です。現在の氷川神社の場所はその当時、三次藩浅野家上屋敷があった場所でした。三次藩浅野家は、忠臣蔵で有名な、浅野長矩の正室、瑤泉院の実家です。討ち入り後、瑤泉院も実家に戻ります。その後、三次藩浅野家は嗣子に恵まれず、廃藩となり、この上屋敷も引き払いとなり空き地になりました。そこに吉宗の命で氷川神社が遷座することになりました。 時代に翻弄された3人の女性-伝通院(傳通院)と徳川家文京区小石川に伝通院(傳通院・でんづういん)があります。徳川家康の生母である於大の方(おだいのかた)の菩提寺、徳川家の菩提寺として、徳川将軍家に関連する人物が多く眠っています。

時代に翻弄された3人の女性-伝通院(傳通院)と徳川家文京区小石川に伝通院(傳通院・でんづういん)があります。徳川家康の生母である於大の方(おだいのかた)の菩提寺、徳川家の菩提寺として、徳川将軍家に関連する人物が多く眠っています。 八丁堀の地名の由来-江戸時代の水路八丁堀八丁堀の地名の由来はまさに、江戸時代に築かれた八丁堀にあります。八丁堀はその長さである八町(約872メートル)に由来します。八丁堀は現在埋め立てられ、ポンプ場や公園になっています。また、八丁堀にかけられた稲荷橋の欄干が歩道に残されています。

八丁堀の地名の由来-江戸時代の水路八丁堀八丁堀の地名の由来はまさに、江戸時代に築かれた八丁堀にあります。八丁堀はその長さである八町(約872メートル)に由来します。八丁堀は現在埋め立てられ、ポンプ場や公園になっています。また、八丁堀にかけられた稲荷橋の欄干が歩道に残されています。 江戸時代の塩の道-小名木川江東区、隅田川と荒川の間をほぼ一直線に横切る川が小名木川です。この小名木川は家康により作られた人工の運河です。小名木川は家康入城時、低地であったこの辺りで干潟前面の水路を確定するため、また小名木川以北の干拓地の排水路としての役割を果たしていたようです。もう一つ、大きな役割として江戸の町への物資輸送の水路としての役割がありました。小名木川掘削で特に着目されたのは塩の運搬でした。

江戸時代の塩の道-小名木川江東区、隅田川と荒川の間をほぼ一直線に横切る川が小名木川です。この小名木川は家康により作られた人工の運河です。小名木川は家康入城時、低地であったこの辺りで干潟前面の水路を確定するため、また小名木川以北の干拓地の排水路としての役割を果たしていたようです。もう一つ、大きな役割として江戸の町への物資輸送の水路としての役割がありました。小名木川掘削で特に着目されたのは塩の運搬でした。 門前仲町の地名の由来-深川不動堂と成田山新勝寺門前仲町の地名の由来は、富岡八幡宮の別当寺であった永代寺の門前町として栄えたことにあります。永代寺は廃仏毀釈により無くなりましたが、関係のある深川不動は出開帳や、歌舞伎人気と相まって大きく発展していきました。

門前仲町の地名の由来-深川不動堂と成田山新勝寺門前仲町の地名の由来は、富岡八幡宮の別当寺であった永代寺の門前町として栄えたことにあります。永代寺は廃仏毀釈により無くなりましたが、関係のある深川不動は出開帳や、歌舞伎人気と相まって大きく発展していきました。 浅草吉原への通い道-山谷堀待乳山のふもとから、吉原大門まで続く水路に山谷堀がありました。現在は山谷堀公園としてその形をとどめています。山谷堀を猪牙船と呼ばれる船で上がり、吉原へと向かう「山谷通い」は贅沢な遊びでした。この猪牙船は吉原通いにも利用されたため、別名を山谷船といいます。

浅草吉原への通い道-山谷堀待乳山のふもとから、吉原大門まで続く水路に山谷堀がありました。現在は山谷堀公園としてその形をとどめています。山谷堀を猪牙船と呼ばれる船で上がり、吉原へと向かう「山谷通い」は贅沢な遊びでした。この猪牙船は吉原通いにも利用されたため、別名を山谷船といいます。 日本橋の名水-白木屋の井戸白木屋の井戸は、江戸有数の呉服店であった白木屋の、二代目大村彦太郎安全によって掘られました。大衆奉仕の白木屋の方針を表すように、井戸水は周辺住民に利用され、名水として今日まで知られています。

日本橋の名水-白木屋の井戸白木屋の井戸は、江戸有数の呉服店であった白木屋の、二代目大村彦太郎安全によって掘られました。大衆奉仕の白木屋の方針を表すように、井戸水は周辺住民に利用され、名水として今日まで知られています。 麹町の地名の由来-麹と江戸の食麹町の地名の起源は古く中世にさかのぼります。府中に国府がおかれていたころ、甲府方(こふかた)氏がこの道筋に居を構えていました。国府方(こふかた)は文字通り国府への道筋、国府路(こふぢ)を意味します。この姓、また、国府への道筋「国府路(こふぢ)」が現在の町名の由来の一説とされています。

麹町の地名の由来-麹と江戸の食麹町の地名の起源は古く中世にさかのぼります。府中に国府がおかれていたころ、甲府方(こふかた)氏がこの道筋に居を構えていました。国府方(こふかた)は文字通り国府への道筋、国府路(こふぢ)を意味します。この姓、また、国府への道筋「国府路(こふぢ)」が現在の町名の由来の一説とされています。 御茶ノ水の地名の由来-作られた神田川御茶ノ水の地名の由来はまさに将軍用のお茶に用いるための湧き水があったことにあります。この湧き水は、江戸時代に人工的に作られた神田川の工事により湧き出したものと考えられます。

御茶ノ水の地名の由来-作られた神田川御茶ノ水の地名の由来はまさに将軍用のお茶に用いるための湧き水があったことにあります。この湧き水は、江戸時代に人工的に作られた神田川の工事により湧き出したものと考えられます。 信濃町の地名の由来-一行院と永井尚政慶長5年(1605年)四月、永井直勝の嫡男である尚政は従五位下信濃守の官位を与えられています。その後寛永3年(1626年)、直勝の死後、尚政が家督を継ぎ、永井信濃守を名乗ります。そのため、永井信濃守の下屋敷があったこの辺りが信濃町と呼ばれるようになりました。

信濃町の地名の由来-一行院と永井尚政慶長5年(1605年)四月、永井直勝の嫡男である尚政は従五位下信濃守の官位を与えられています。その後寛永3年(1626年)、直勝の死後、尚政が家督を継ぎ、永井信濃守を名乗ります。そのため、永井信濃守の下屋敷があったこの辺りが信濃町と呼ばれるようになりました。 五箇国条約と攘夷-東禅寺事件東禅寺は、幕末に英国公使館がおかれた寺として知られています。一般市民や下級武士たちの中で、攘夷の気風が高まると、1861年と、1862年に公使館員を襲う東禅寺事件と呼ばれる事件が発生。賠償問題に発展しました。

五箇国条約と攘夷-東禅寺事件東禅寺は、幕末に英国公使館がおかれた寺として知られています。一般市民や下級武士たちの中で、攘夷の気風が高まると、1861年と、1862年に公使館員を襲う東禅寺事件と呼ばれる事件が発生。賠償問題に発展しました。 江戸やっちゃばの変遷-神田青物市場発祥の地神田須田町交差点の近くに、神田青物市場発祥之地の石碑があります。神田川沿いの河岸からの荷揚げ品、日本橋川の鎌倉河岸の荷揚げ品などを扱う市場で、その広さ一万五千坪という規模でした。青物市場の事をやっちゃば、と言いますがセリの声がそのように聞こえたため語源となったという説があります。神田青物市場は昭和に入り秋葉原へ移転、その後大田市場へと移転し現在に至ります。

江戸やっちゃばの変遷-神田青物市場発祥の地神田須田町交差点の近くに、神田青物市場発祥之地の石碑があります。神田川沿いの河岸からの荷揚げ品、日本橋川の鎌倉河岸の荷揚げ品などを扱う市場で、その広さ一万五千坪という規模でした。青物市場の事をやっちゃば、と言いますがセリの声がそのように聞こえたため語源となったという説があります。神田青物市場は昭和に入り秋葉原へ移転、その後大田市場へと移転し現在に至ります。 江戸の名所東海寺-東海寺と沢庵品川に東海寺という寺があります。紫衣事件で流刑となった沢庵和尚が開山したお寺です。沢庵和尚は将軍家光と深い信仰があり、そのためこの品川の地に招かれて東海寺を開きました。

江戸の名所東海寺-東海寺と沢庵品川に東海寺という寺があります。紫衣事件で流刑となった沢庵和尚が開山したお寺です。沢庵和尚は将軍家光と深い信仰があり、そのためこの品川の地に招かれて東海寺を開きました。 江戸商家と寺社-三囲神社と三越墨田区向島に三囲(みめぐり)神社があります。社殿再興の際に神像が出土し、そのときに現れた白狐が神像の周りを三度回ったことから三囲神社と名付けられたとされます。境内には三越のライオンが座っています。三越の原点、江戸の大店三井越後屋と三囲神社の関係性からこのライオンが三囲神社に存在しています。

江戸商家と寺社-三囲神社と三越墨田区向島に三囲(みめぐり)神社があります。社殿再興の際に神像が出土し、そのときに現れた白狐が神像の周りを三度回ったことから三囲神社と名付けられたとされます。境内には三越のライオンが座っています。三越の原点、江戸の大店三井越後屋と三囲神社の関係性からこのライオンが三囲神社に存在しています。 江戸のブランド野菜-目黒のタケノコと江戸野菜目黒区碑文谷に「すずめのお宿緑地公園」という公園があります。江戸時代、この近辺には竹林が広がっており、タケノコの生産が行われていました。「目黒のタケノコ」はブランド野菜として江戸の人々に親しまれていました。

江戸のブランド野菜-目黒のタケノコと江戸野菜目黒区碑文谷に「すずめのお宿緑地公園」という公園があります。江戸時代、この近辺には竹林が広がっており、タケノコの生産が行われていました。「目黒のタケノコ」はブランド野菜として江戸の人々に親しまれていました。 神田川沿いに造られた土塁-柳原土手神田川沿いには江戸時代、柳原土手という土手がありました。名前の由来は太田道灌の時代に鬼門を守るために柳を植えたとも、吉宗の時代に柳を植えさせたともいわれています。柳原土手は江戸城外郭の土塁としての意味合いや、神田川沿いの堤防としての意味合いがあったと考えられます。現在は取り壊され、柳原通りという通り名が残っています。

神田川沿いに造られた土塁-柳原土手神田川沿いには江戸時代、柳原土手という土手がありました。名前の由来は太田道灌の時代に鬼門を守るために柳を植えたとも、吉宗の時代に柳を植えさせたともいわれています。柳原土手は江戸城外郭の土塁としての意味合いや、神田川沿いの堤防としての意味合いがあったと考えられます。現在は取り壊され、柳原通りという通り名が残っています。 江戸時代の卸売市場-日本橋魚河岸日本橋の北詰に日本橋魚河岸跡の案内板があります。摂津の佃村から江戸に来た森孫右衛門の一族が、献上した白魚の残りを販売したことが日本橋魚河岸の起こりです。日本橋魚河岸は魚市場として発展をし、幕末をむかえます。明治になってからも日本橋は魚市場として機能し続けますが、関東大震災がきっかけとなり、築地に移転をすることとなります。

江戸時代の卸売市場-日本橋魚河岸日本橋の北詰に日本橋魚河岸跡の案内板があります。摂津の佃村から江戸に来た森孫右衛門の一族が、献上した白魚の残りを販売したことが日本橋魚河岸の起こりです。日本橋魚河岸は魚市場として発展をし、幕末をむかえます。明治になってからも日本橋は魚市場として機能し続けますが、関東大震災がきっかけとなり、築地に移転をすることとなります。 江戸時代の生産、物流-下り物と下らぬ物江戸は武士などの非生産人口が多い一大消費地でした。江戸で消費される生活必需品や、嗜好品は京・大阪から送られてきました。京・大阪から送られた物資は下り物と呼ばれました。呉服、美術品など、文化先進地帯である上方から送られた高品質なものを下り物、と総称され、江戸で作られるものはくだらないものとして、低品質なものという意識があったようです。「くだらない」の語源はここにあるという説があります。

江戸時代の生産、物流-下り物と下らぬ物江戸は武士などの非生産人口が多い一大消費地でした。江戸で消費される生活必需品や、嗜好品は京・大阪から送られてきました。京・大阪から送られた物資は下り物と呼ばれました。呉服、美術品など、文化先進地帯である上方から送られた高品質なものを下り物、と総称され、江戸で作られるものはくだらないものとして、低品質なものという意識があったようです。「くだらない」の語源はここにあるという説があります。 板橋の地名の由来-中山道板橋と橋の変遷東京都板橋区、中山道と石神井川が交差する場所にかかる橋に「板橋」があります。板橋の地名は石神井川にかかる橋(板橋)に由来するもの、地形に由来するもの(イタは崖、河岸、ハシは端を表す)の所説があります。どの説がただしいか、はっきりしたことはわかっていませんが、板橋という地名は「義経記」など、鎌倉-室町時代に成立、書写された軍記物に登場していることから、南北朝時代には存在したと思われます。この板橋が、中山道1番目の宿場町にあり、さまざまな歴史を見続けてきた橋であることは間違いありません。

板橋の地名の由来-中山道板橋と橋の変遷東京都板橋区、中山道と石神井川が交差する場所にかかる橋に「板橋」があります。板橋の地名は石神井川にかかる橋(板橋)に由来するもの、地形に由来するもの(イタは崖、河岸、ハシは端を表す)の所説があります。どの説がただしいか、はっきりしたことはわかっていませんが、板橋という地名は「義経記」など、鎌倉-室町時代に成立、書写された軍記物に登場していることから、南北朝時代には存在したと思われます。この板橋が、中山道1番目の宿場町にあり、さまざまな歴史を見続けてきた橋であることは間違いありません。 水道橋の由来-神田上水掛樋水道橋駅から御茶ノ水方面に外堀通りを歩くと、歩道わきに「神田上水掛樋跡」の石碑があります。「樋」は管のこと、「掛樋」は上空をわたすための管をさします。水道橋の地名はまさにこの掛樋に由来します。掛樋は江戸時代に作られた上水道、神田上水の水を江戸市中に通水するための水道管の橋でした。この掛樋が現在の水道橋の地名の由来です。

水道橋の由来-神田上水掛樋水道橋駅から御茶ノ水方面に外堀通りを歩くと、歩道わきに「神田上水掛樋跡」の石碑があります。「樋」は管のこと、「掛樋」は上空をわたすための管をさします。水道橋の地名はまさにこの掛樋に由来します。掛樋は江戸時代に作られた上水道、神田上水の水を江戸市中に通水するための水道管の橋でした。この掛樋が現在の水道橋の地名の由来です。 古典落語芝浜の舞台-本芝公園芝浜という有名な古典落語があります。芝浜の舞台、魚の行商を行う亭主が財布を拾う砂浜が港区の芝にありました。現在の本芝公園の辺りが芝浜にあたります。本芝公園内には亭主の仕事場であった雑魚場跡を示す案内板もあり、ここが落語の舞台芝浜であったことが推測できます。

古典落語芝浜の舞台-本芝公園芝浜という有名な古典落語があります。芝浜の舞台、魚の行商を行う亭主が財布を拾う砂浜が港区の芝にありました。現在の本芝公園の辺りが芝浜にあたります。本芝公園内には亭主の仕事場であった雑魚場跡を示す案内板もあり、ここが落語の舞台芝浜であったことが推測できます。 江戸城の門から水準点へ-赤坂見附石垣国道246号線、衆議院議長公邸そばに赤坂見附の交差点があります。見附とは敵の侵入を発見する施設を備えた門のことです。江戸城には外堀にここ赤坂見附や、市ヶ谷見附、四谷見附など、枡形の石垣で囲まれた門が多く築かれました。 こ…

江戸城の門から水準点へ-赤坂見附石垣国道246号線、衆議院議長公邸そばに赤坂見附の交差点があります。見附とは敵の侵入を発見する施設を備えた門のことです。江戸城には外堀にここ赤坂見附や、市ヶ谷見附、四谷見附など、枡形の石垣で囲まれた門が多く築かれました。 こ…  百人町の地名の由来-御家人の暮らし新宿区に百人町の地名の由来は、将軍直轄の軍団である、鉄砲百人組の同心(与力の下の身分の下級役人)たちの組屋敷があったことにあります。この地に百人組の組屋敷が作られ江戸の守りを固めていました。

百人町の地名の由来-御家人の暮らし新宿区に百人町の地名の由来は、将軍直轄の軍団である、鉄砲百人組の同心(与力の下の身分の下級役人)たちの組屋敷があったことにあります。この地に百人組の組屋敷が作られ江戸の守りを固めていました。 高輪に残る門のあと-高輪大木戸高輪ゲートウェイ駅近くには江戸時代、高輪大木戸がありました。江戸時代には各町ごとに木戸が設けられ、自身番をおいて警護させていました。大木戸は各街道の江戸の入り口に当たる場所に設けられた門です。高輪大木戸は街道の中でも交通量が多かった東海道に設けられ、現在でもその石垣を見ることができます。

高輪に残る門のあと-高輪大木戸高輪ゲートウェイ駅近くには江戸時代、高輪大木戸がありました。江戸時代には各町ごとに木戸が設けられ、自身番をおいて警護させていました。大木戸は各街道の江戸の入り口に当たる場所に設けられた門です。高輪大木戸は街道の中でも交通量が多かった東海道に設けられ、現在でもその石垣を見ることができます。 海を名前に残す公園-和田倉噴水公園東京駅から徒歩5分ほどのところにある和田倉噴水公園には昔和田倉門という江戸城の御門がありました。和田倉の「ワダ」は海を表す古い言葉です。その名の通り、徳川家康が江戸に入城した1590年、この辺りは日比谷入江と呼ばれ、海が入り込む場所でした。和田倉は海辺に作られた倉があったことに由来する名前です。

海を名前に残す公園-和田倉噴水公園東京駅から徒歩5分ほどのところにある和田倉噴水公園には昔和田倉門という江戸城の御門がありました。和田倉の「ワダ」は海を表す古い言葉です。その名の通り、徳川家康が江戸に入城した1590年、この辺りは日比谷入江と呼ばれ、海が入り込む場所でした。和田倉は海辺に作られた倉があったことに由来する名前です。 江東、深川都市化の跡-竪川堅川は万治2年(1659年)に本所奉行の徳山五兵衛重政と山崎四郎左衛門重政が幕府の名を受け開通されました。竪川の名前の由来ですが、江戸城から見てタテ、つまり放射状に伸びた運河であることからです。竪川は明暦の大火後の再開発で掘削されました。目的としては低湿地帯の排水路の役割が主だったようです。ただ、1660年の天下普請で、神田川に舟運が通じることと時期を同じくするため、小名木川などの補助的な運河の役割も果たしたと思われます。

江東、深川都市化の跡-竪川堅川は万治2年(1659年)に本所奉行の徳山五兵衛重政と山崎四郎左衛門重政が幕府の名を受け開通されました。竪川の名前の由来ですが、江戸城から見てタテ、つまり放射状に伸びた運河であることからです。竪川は明暦の大火後の再開発で掘削されました。目的としては低湿地帯の排水路の役割が主だったようです。ただ、1660年の天下普請で、神田川に舟運が通じることと時期を同じくするため、小名木川などの補助的な運河の役割も果たしたと思われます。