「おくのほそ道」への出発点-芭蕉庵跡と千住大橋(1)をみる

芭蕉庵からの旅立ち、おくのほそ道

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかげ馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

おくのほそ道の序文です。月日は永遠に流れを止めない旅人のようであるのと同じように、万物は同じ状態にとどまることなく、常に変化をし続ける。おくのほそ道全編に貫かれる無常観をあわらしています。この頃、芭蕉は母を亡くしています。また、芭蕉庵の火災による焼失、そして古くは若いころにともに俳句を学んだ、良忠の死がこのような無常観を形作っているのかもしれません。

草の戸も 住替る代ぞ ひなの家

旅に出るにあたり芭蕉庵を人に譲っています。その後、芭蕉庵を見てみると、ひな人形が飾られて居り、すっかり賑やかになっていた様子を詠んでいます(荻原恭男監修 奥の細道)。ここにも芭蕉の無常観、自身の流転が書かれています。

芭蕉が旅の目的は、西行法師の足跡をたどるため、また、和歌に詠まれた歌枕に自身も立つため、そして新しい歌枕を自分で作り出すことにありました(高村忠範著 松尾芭蕉)。おくのほそ道の中でも

奥羽長途の行脚、只かりそめに思ひたちて、呉天に白髪の恨みをかさぬといへ共、耳にふれていまだめに見ぬさかひ若生て帰らばと定なき頼の末をかけ、

ふと思い立った奥羽への長旅だが、遠い地で白髪になるほどの驚きや苦しみは辞さず、いまだ見たことのない歌枕を訪ねて、生きて帰れたらこれ以上の喜びはない、とのべています。

こうしておくのほそ道の旅はスタートします。

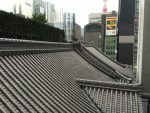

千住大橋、矢立初めの地

元禄2年(1689年)3月27日(現在では5月16日ごろ)、早朝、芭蕉庵のあった深川から、船で千住へと向かいます。千住大橋で船を下り、見送りの門人たちと別れを告げ、句を詠みます。

千じゆと云所にて船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。

行春や 鳥啼魚の目は泪

是を矢立の初として、行道なをすゝまず。人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄はと、見送なるべし。

晩春のころ、鳥も別れを惜しんで泣き、魚の目にも涙が浮かんでいる。門人たちとの別れを惜しんで詠まれた句です。

矢立は携行用の筆記用具、この矢立の使い初めとして、この句を詠みました。現在の千住大橋は当時と多少位置が変わっていますが、矢立の初の跡を示す石碑がたてられています。

ここ千住大橋から、150日間、およそ2400kmに及ぶ旅がスタートしました。