四谷四丁目交差点。ここから新宿御苑の下をくぐるように甲州街道がトンネルへと入っていきます。甲州街道の横を並行する一本の脇道に入ると、新宿御苑との境界にひっそりとした茂みを見つけることができます。ここには江戸時代、玉川上水の水量調整のため、排水を流した、余水吐(よすいばき)という施設がありました。

四谷大木戸に残る玉川上水跡

四谷四丁目交差点の近くに四谷区民センターがあります。その敷地内、ひと際大きく目を引くのは、水道碑記(すいどうのいしぶみのき)。玉川上水開削の由来を記した記念碑で、明治28年(1895年)に完成したものです。

水道碑記のすぐそばにあるのは四谷大木戸跡碑。この二つが並ぶようにある理由は、江戸時代の水道、玉川上水がここ、四谷大木戸に築かれた水番屋を通り、江戸市中に給水を行ったためです。

四谷大木戸におかれた水番屋は、多摩川から引かれた水を江戸市中に運ぶ玉川上水のいわば終着点。四谷大木戸までは白堀(しらほり)または素掘(すほり)と呼ばれる開渠の水路で、四谷大木戸からは万年石樋と呼ばれる石でできた樋の中を水が流れる暗渠となって江戸の町を流れていきました。石樋からさらに木樋に分流し、江戸市中の溜め井戸に配水され、まさに江戸の上水として利用されました。

地形を選び作られた玉川上水

玉川上水以前にも、自然の流水を堰き止めた溜池や、井の頭池から水を引いた神田上水などが生活用水として利用されていました。その後、江戸の発展に従い生活用水が不足する事態に。この事態を打開するために開削されたのが玉川上水でした。(江戸発展の原点-羽村取水堰)

庄右衛門、清右衛門の2人は、多摩川の扇状地である武蔵野台地の地形を計算しつくし、自然の勾配で四谷まで水を流すことに成功します。また、台地の尾根となる微高地を進む上水路は、分水により周辺の田畑を潤しました。

四谷大木戸に作られた水番屋、余水吐

上述の通り、玉川上水は四谷におかれた水番屋から石樋を通り、江戸市中に分水されていきます。

水番屋の大きな仕事に一つに水量の調整があります。江戸を流れる樋の途中に、「水見桝」という水がたまる桝が設置されていました。江戸市中八か所にあり、この水見桝の水量を見て、分水量を決めていました。

水番屋が四谷におかれた理由も、自然の地形を生かすためであったと考えられます。

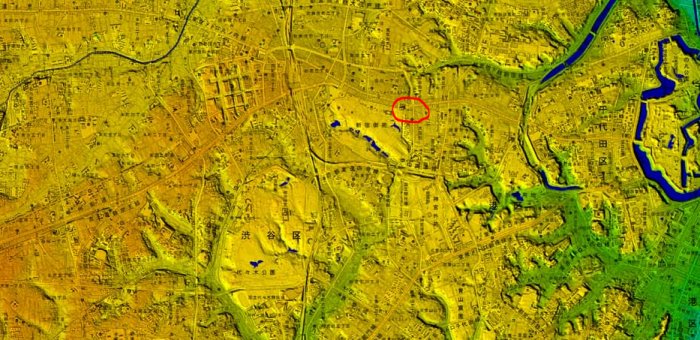

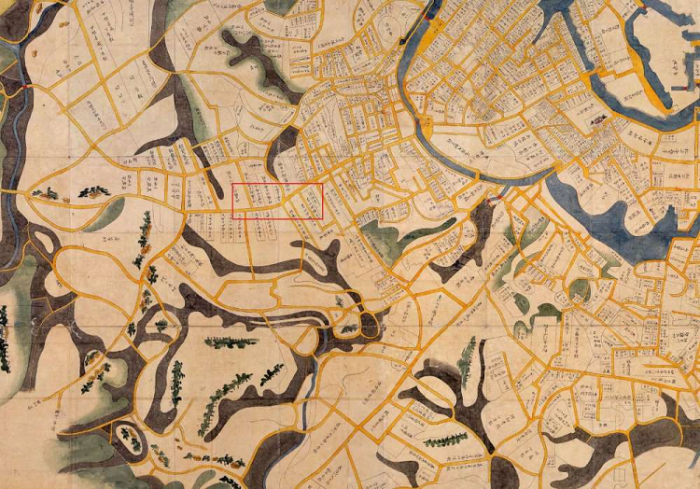

中央やや左よりの〇が四谷大木戸。舌状の台地の尾根を走る甲州街道に並び玉川上水が流れる。

上図は四谷周辺のデジタル標高図です。画像内赤丸で示したのが四谷大木戸跡です。台地を浸食する谷が出来ており舌状台地になっています。

画像のほぼ中央を東西に通る大きな通りが甲州街道。ちょうど舌状台地の尾根沿いを通っていることがよくわかります。玉川上水もこの甲州街道沿い、台地の尾根を通って、江戸城へと流れています。自然の勾配を利用した上水で、江戸市中に水を運ぶためには、尾根上から分水するしかなく、そのため、四谷の場所に水番屋が設置され分水をしたと考えられます。

また、もう一つ注目すべきは、四谷大木戸の南にある谷です。この谷にはかつて、新宿御苑の中にある湧水池を源流とする渋谷川が流れていました(現在は暗渠)。玉川上水を江戸市中に流し入れる際、余った水を捨てる先としてはうってつけ。この谷を利用して余水を流すことができました。

- 台地の尾根上にあり、分水に適していた

- すぐ近くに谷があり、余水の排水(余水吐の設置)に適していた

このような理由から、四谷に水番屋がおかれたと考えられます。

ちなみに余水吐が流れ込む渋谷川は玉川上水の余水を水源と一つしており、玉川上水開削以降水量が増加したといわれています。

明治以降の余水吐と玉川上水

明治に入ると余水吐の流水は工業用に利用されるようになります。多武峯(とおのみね)内藤神社のわきにある小さな公園に、鉛筆の碑という新しい碑を目にすることができます。現地案内板によると、明治20年(1887年)、この場所で眞﨑仁六が鉛筆製造所を興し、鉛筆の製造を始めたとされています。この鉛筆製造所はのちの三菱鉛筆。創業の地として、水車の動力源として余水吐の水が利用できるこの地が選ばれました。

玉川上水は、というと、上水周辺の農業廃水などで上水の水質が悪化。水質保全のために様々な策が実施されます。三多摩地域が東京に編入した理由も玉川上水の管理のためでした。新宿に置かれた淀橋浄水場などの設置以降も玉川上水は東京の水源として活躍しました。

昭和40年(1965年)、淀橋浄水場の廃止に伴い、上水としての役目を終えましたが、保全運動によりその姿をとどめ、国史跡として後世まで保全されることとなりました。

参考文献

- 東京百年史第一巻

- 三省堂/江戸東京学事典

- 弘文堂/江戸学事典

- 野中和夫編/江戸の水道

- 渡辺照夫著/玉川上水の謎を探る

- 菅原健二編著/川跡からたどる江戸・東京案内